お墓は親族が継ぐの?

一般的には、親族が継ぐことが多いです。

お墓や仏壇などの「祭祀を受け継ぎ、祖先の祭祀を主宰する人」を「祭祀の主宰者(さいしのしゅさいしゃ)」、他に「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」といいますが、その規定は墓所によって異なります。

祭祀継承者に関しては、親族に限る。という法律上の規定はありませんが、霊園ごとに独自のルールが定められている場合もあるので注意が必要です。祭祀承継の前に、必ず霊園のルールを確認しておくようにしましょう。

特に寺院墓地では、親族の範囲を限定しているところが多く、祭祀承継者は檀家としての務めも引き継ぐこととなります。お墓の引継ぎについては事前にご住職様にご相談しましょう。

祭祀承継者の決まりは?

祭祀承継者のことは、民法897条の「祭祀権の承継」にその決まりがあります。

「系譜、祭具および墳墓の所有権は(略)慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。」

つまり、生前に本人が祭祀権の承継者を指定することもよいとされています。

お墓の承継者は誰でもなれるの?

亡くなられたた方が、お墓を管理承継する人を指定していた場合は指定された人が承継者となります。

誰でなくてはいけないという特別な決まりはありません。

それでも、お墓は誰が継いでも良いという場所ではありません。

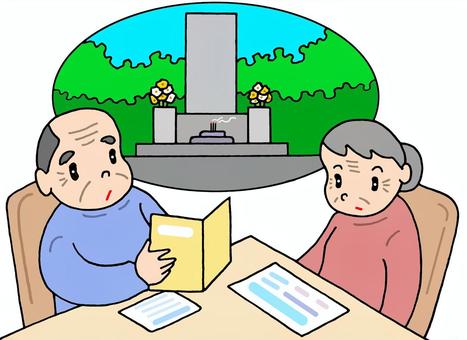

お墓をどのように繋いでゆけば一番良いのか、ご家族でお話合いの上、決めておくことが大切です。

まずは、『お墓の永代使用権の譲渡』について、管理者(寺院や霊園)にどのような決まりになっているか必ず確認をしましょう。

セレモピアンではお墓のご相談を承っています。対面のご相談ができるセレモピアンは都内百貨店、駅ビルにございます。お気軽にお立ち寄りください。