すべて

公開日2024/04/15

更新日2024/04/15

年金手帳が見つからないときはどうするの?

年金手帳は令和4年(2022年)4月に廃止されました。

これ以降は会社員になる、もしくは成人して国民年金に加入するなどの被保険者資格の取得手続きを行った人のみ【基礎年金番号通知書】発行されます。今までのような冊子になった年金手帳はありません。

もっと読む

公開日2023/12/22

更新日2023/12/22

永代供養墓はどんなお墓?

永代供養墓とは、代々引き継ぐことを前提としないお墓のことです。「後継者がいなくても安心」と人気のお墓の形です。

永代供養墓を検討されている方は、事前に契約内容をしっかり確認しておくことが大切です。

もっと読む

公開日2023/11/25

更新日2023/11/25

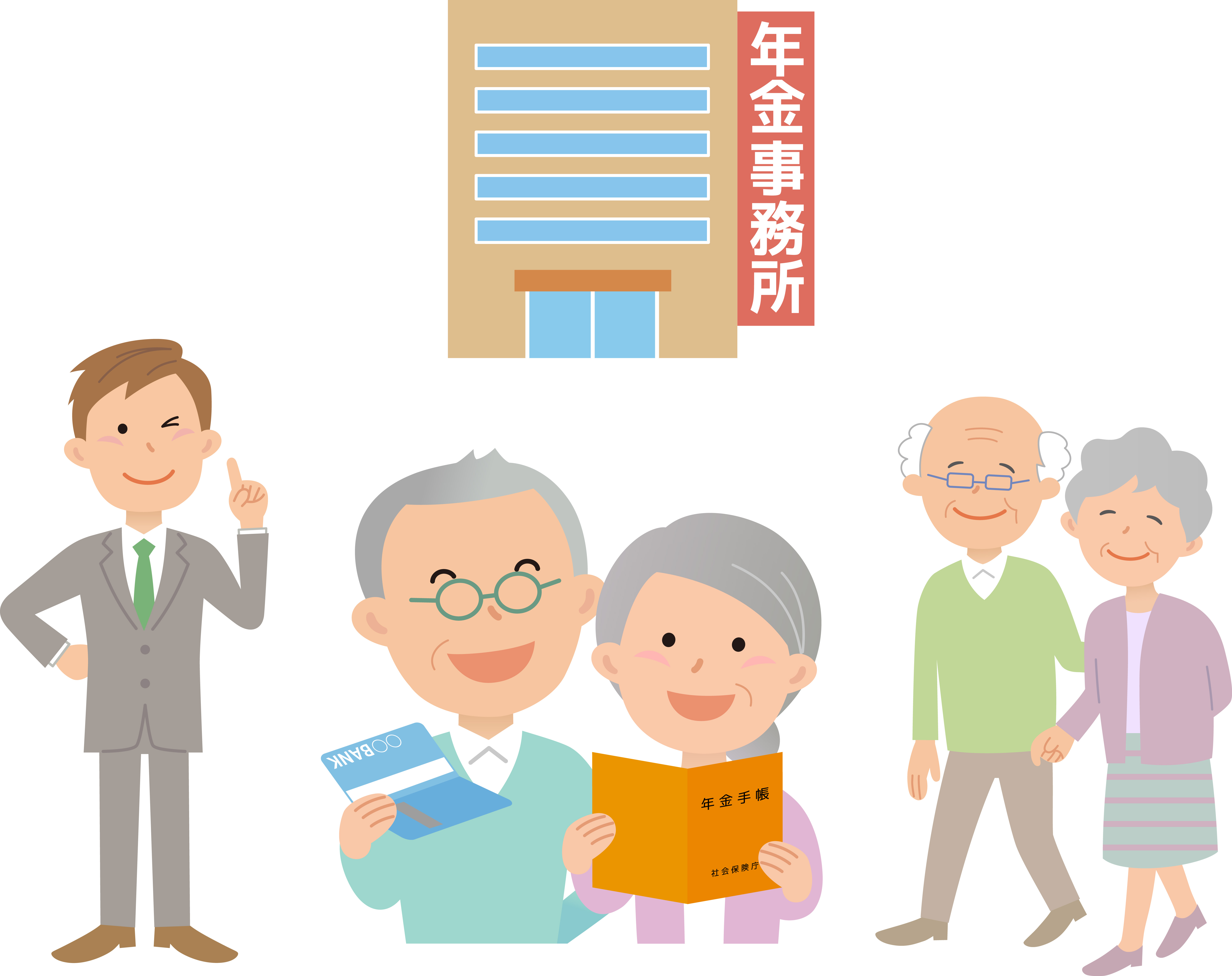

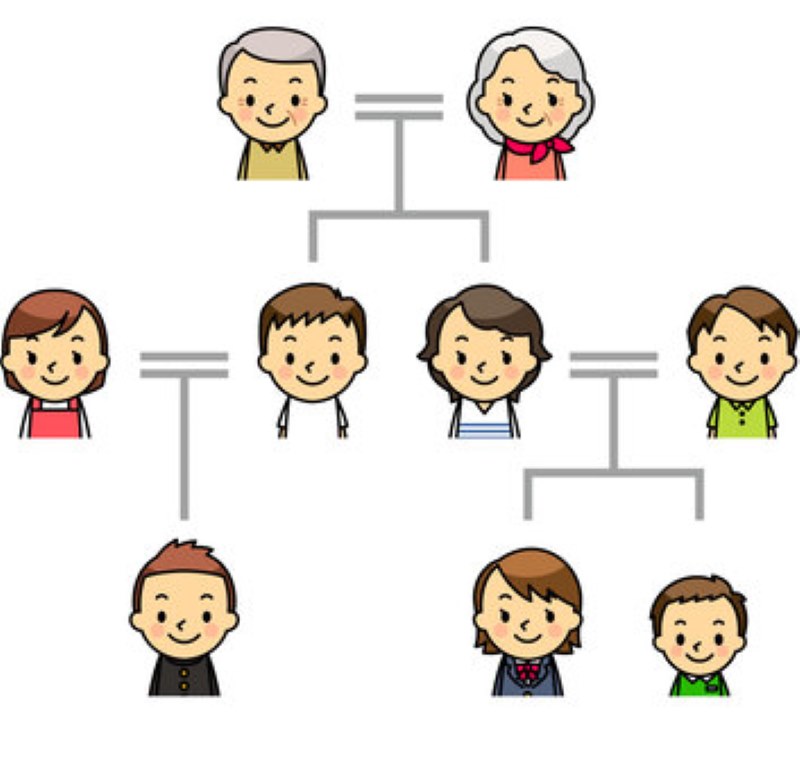

お墓は誰が継ぐの?

一般的には、親族が継ぐことが多いです。

お墓や仏壇などの「祭祀を受け継ぎ、祖先の祭祀を主宰する人」を「祭祀の主宰者(さいしのしゅさいしゃ)」、他に「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」といいますが、その規定は墓所によって異なります。

祭祀継承者に関しては、親族に限る。という法律上の規定はありませんが、霊園ごとに独自のルールが定められている場合もあるので注意が必要です。祭祀承継の前に、必ず霊園のルールを確認しておくようにしましょう。

特に寺院墓地では、親族の範囲を限定しているところが多く、祭祀承継者は檀家としての務めも引き継ぐこととなります。お墓の引継ぎについては事前にご住職様にご相談しましょう。

もっと読む

公開日2023/10/02

更新日2023/10/02

お葬儀はどこでできるの?葬儀式場の選び方

かつては自宅や集会所で行うことがほとんどだった葬儀ですが、現在では、専用の葬儀式場などで行うことが一般的になりました。

式場は、宗教形式やご希望の葬儀の形態、会葬者の人数を踏まえて決定していきます。

一口に葬儀式場と言っても、公営の式場や寺院が運営している式場、葬儀社の会館など複数あり、それぞれ特徴が異なります。

もっと読む

公開日2023/10/02

更新日2023/10/02

『人生会議』のすすめ ~終末期を話し合う~

『人生会議』とは、 人生の最期までの期間である「終末期」にどのような医療やケアを受けるかを事前に本人や家族、医師、その他専門家たちと繰り返し話し合う「ACP(アドバンス・ケア・プランニング」を普及させるため、厚生労働省が2018年に決めた愛称です。

厚生労働省が、毎年11月30日を『人生会議の日』と定め、ACPを身近に感じてもらうために普及に努めています。

もっと読む

公開日2023/06/13

更新日2023/06/20

盆提灯について

ご先祖様は提灯の明かりを目印にお戻りになると言われており、ご先祖様の迎え火としての意味があります。

ご先祖様をお迎えするために欠かせないご先祖様へのお飾りのひとつです。お買い求めの時期はお盆前の6月から7月が中心となりますので早めに準備しておきましょう。吊り下げ型や床置き型など種類は様々あります。

もっと読む

公開日2023/06/12

更新日2023/06/20

お盆の流れと飾り方

お盆はご先祖様のお里帰りです。

ご家族で心を込めて、お迎えしたいものです。

東京をはじめ7月に行われるお盆(新盆・7月盆)が主流の地域と、8月13日~16日に行われる旧盆(8月盆)の地域があります。

ご先祖様が帰ってくる日を迎えるために必要なものは計画的に準備するのがよいでしょう。直前になってあわてないように、流れを確認しておきましょう。

もっと読む

公開日2023/05/22

更新日2023/06/21

故人の生命保険 請求忘れはありませんか?

生命保険は死亡があってから3年以内(かんぽ生命は5年)に請求をしないと貰う権利を失うと保険法で定められています。故人が加入していた生命保険があれば早めに請求の手続きをしましょう。加入内容が不明なときは 亡くなった日から2か月以内に保険会社に連絡をして、契約内容の開示・照会請求と受取人の確認などの必要な手続きをします。

相続に関わる場合は、相続人全員の同意を得て進めなければならない場合もあります。

もっと読む

公開日2023/05/22

更新日2023/05/22

期限有り! 葬儀後の補助金の申請と未支給年金

「葬祭費」は故人が「国民健康保険/後期高齢者医療保険」に加入されていた場合、お葬儀をしたことを市区町村に申請することにより貰えるお金です。詳しくは役所の担当窓口でお尋ねください。

「埋葬料(埋葬費)」は故人が「現役の会社員や公務員で健康保険に加入されていた場合、申請することにより貰えるお金です。手続きの詳細はお勤め先にお尋ねください。

どちらも申請の期限は2年です。葬儀を執り行った領収書や会葬礼状が必要なこともありますので、手続きについては事前に確認しておきましょう。

もっと読む

公開日2023/04/26

更新日2023/05/18

法要のお返し 気をつけることは?

法要に出席してくださったお礼としてお返し物をご用意します。お渡しする品物は「返礼品」「引き物」「手土産」などと言われます。

お茶やのりや菓子折など召し上がるものやタオル等日常的に使用する消耗品、最近はカタログギフトなども人気です。

法要当日に出席者へお礼のご挨拶と共にお渡しします

もっと読む